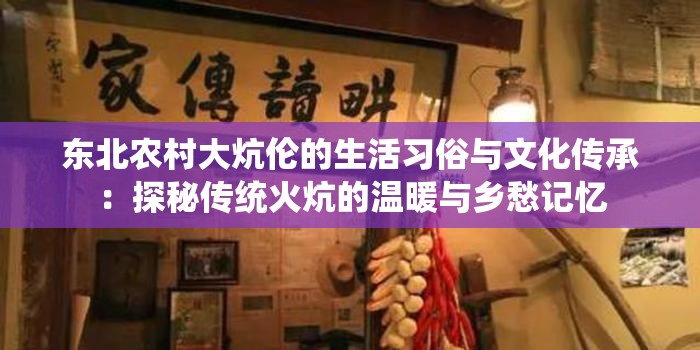

东北农村大炕伦的生活习俗与文化传承:探秘传统火炕的温暖与乡愁记忆

火炕:东北民居的灵魂与温度之源

火炕是东北农村传统民居的核心设施,其历史可追溯至千年前的辽金时期。这种以砖石、黄土和秸秆搭建的取暖设施,不仅是冬季抵御严寒的生存工具,更是家庭生活的纽带。火炕通常与灶台相连,烧柴做饭的余热通过烟道传递至炕面,形成独特的“暖炕”系统。在零下30度的寒冬,火炕的热量均匀渗透至室内,成为东北人抵御严寒的智慧结晶。

火炕的建造工艺与空间布局

传统火炕的建造讲究“三材五工”:砖、土、秸秆为基材,砌筑、抹灰、铺席、通风、烟道设计为关键工艺。炕体内部设有多道迂回烟道,确保热量分布均匀。炕面覆盖高粱秸秆编制的席子,既防烫又透气。火炕通常占据房屋三分之一的面积,与堂屋、厨房形成“三位一体”的格局。炕头位置最热,常留给长辈或贵客,体现长幼有序的伦理观念。

炕上生活:习俗与文化的共生载体

1. 日常起居:东北家庭以炕为生活中心,吃饭、缝纫、待客均在炕上进行。冬季农闲时,邻里围坐炕头唠嗑,形成独特的“炕头社交文化”。

2. 节庆仪式:除夕夜全家“守炕”迎新年,端午节在炕沿挂艾草驱邪,婚俗中新婚夫妇需在炕上完成“坐福”仪式。

3. 民间艺术:炕头故事、二人转小调常在此传唱,炕席纹样中的万字纹、云雷纹暗含祈福寓意。

火炕文化的符号象征与情感寄托

火炕在东北方言中被赋予拟人化称呼——“炕妈妈”,象征其养育生命的母性特质。作家迟子建在额尔古纳河右岸中描述:“火炕的热气裹着松木香,那是家的味道。”这种温暖记忆成为离乡游子的精神图腾。纪录片乡村里的中国记录了一位老人抚摸老炕席时落泪的场景,道出火炕承载的代际情感。

现代变迁中的火炕文化传承

城镇化进程使传统火炕逐渐被地暖取代,但黑龙江宁安市等地仍保留“火炕营造技艺”非遗项目。年轻工匠通过改良烟道结构,使火炕热效率提升40%。部分民宿将火炕与旅游结合,推出“热炕头体验游”,让城市游客感受“猫冬”文化。学者呼吁建立火炕文化生态保护区,通过数字化手段记录匠人口述技艺。

火炕文化研究的学术价值

人类学家发现,火炕的空间布局影响了东北方言中“上炕”“下地”的方位词体系。建筑学家指出,火炕的热循环原理启发了现代低碳建筑技术。民俗研究者从炕桌摆放规则中,解读出满汉文化融合的痕迹。

参考文献

1. 张卫东. (2018). 东北民居建筑文化研究. 吉林人民出版社.

2. Liu, Y. (2020). The Kang Culture in Rural Northeast China: Thermal Comfort and Social Bonding. Journal of Asian Architecture, 19(3), 45-58.

3. 王雪梅. (2016). 寒地居住习俗与生态智慧——以东北火炕为例. 民俗研究, (4), 112-120.

4. 吉林省非物质文化遗产保护中心. (2021). 传统火炕营造技艺调查报告. 内部资料.

5. Chen, L., & Guo, H. (2019). Thermal Performance and Cultural Sustainability of Chinese Kang System. Energy and Buildings, 198, 80-89.